大豆を知る・楽しむ

大豆のお話

- 大豆にはどんな

歴史があるの? - 大豆の

栄養について - 大豆の食糧としての

すばらしさ - 大豆を使った

加工食品

大豆にはどんな歴史があるの?

ダイズはラテン語の種名を「Glycine max亜種」、あるいは「Glycine soja亜種」という植物であり、「甘い豆」という意味を表しているといわれています。ダイズの起源は、一般的には中国東北部、黒龍江沿岸といわれ、「大豆(たとう)」という言葉は、約1世紀前に使用され始めたといわれています。それ以前にも「菽(しゃく)」あるいは「菽荏(しゃくしん)」と記され、古くは4000年前から栽培されていたと推定されています。

大豆は日本には朝鮮半島を経由して約2000年前に伝来して利用されてきたといわれています。古事記には大豆の文字が使われており、古くは「おおまめ」と呼ばれていたそうです。わが国では中国との往来が盛んになった7世紀以後に大豆の利用が行われ、豆腐・味噌・醤油・納豆などの大豆食品が発達してきました。この中国との往来が揚子江流域において盛んであったことから、漢音の「大豆(たとう)」より呉音の「だいず」の呼び名が使われているのだそうです。

ただ、大豆の起源には諸説あり、最近の研究では縄文時代にすでに大豆があったという研究も報告されています。

現在世界ではアメリカ、ブラジル、中国、アルゼンチンなど世界中で1億2千~3千万トン栽培され、アメリカが世界の約半分を栽培しています。アメリカでは当初、搾油用に栽培されましたが、最近では大豆の優れた生理的効果が証明されて、食品としての利用が推奨されています。日本でも大豆の栽培が国の施策により奨められていますが、年間約15~20万トン程度であり、大部分は輸入されているのが実情です。

大豆の栄養について

1.大豆のたんぱく質は良質な植物性たんぱく質です。

大豆たんぱく質は、植物性たんぱく質の中で最も動物性たんぱく質に近い良質のたんぱく質です。必須アミノ酸をバランスよく含み、牛乳や卵のたんぱく質に負けないくらい栄養価が高いため、大豆は「畑のお肉」と呼ばれるようになりました。しかも、消化吸収がよく、体内で利用されやすいことも特長です。

2.様々なミネラルが豊富に含まれています。

大豆にはカルシウムが多く含まれています(ゆで大豆100gに含まれるカルシウムは79mgであり、これは生のまいわし100gと同じ量です)。カルシウムは、骨を作る重要な成分であり、さらに、筋肉の収縮や神経伝達にも関与しています。鉄分もほうれん草と同じくらい多く含まれ、体内の酸素供給に重要な働きをしています。その他マグネシウム、亜鉛、マンガン、銅など体内で必要となる様々な微量成分が含まれています。

3.ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンK、ビタミンEを含んでいます。

大豆にはビタミンB群が豊富に含まれています。抗酸化物質としてよく知られているビタミンEも多く含まれています。ビタミンEにはα-トコフェロール、β-トコフェロール、γ-トコフェロール、σ-トコフェロールの4種類があり、なかでも、抗酸化力の強いγ-トコフェロールが豊富です。老化の原因のひとつには活性酸素による酸化作用が関係していると言われており、抗酸化作用のある栄養素を摂ることで、老化防止につながると考えられています。

4.食物繊維を多く含んでいます。

大豆にはごぼうやほうれんそうなどの野菜よりも多くの食物繊維が含まれています。1回に食べる量で考えると、野菜よりも大豆のほうが多くの食物繊維を摂ることができます。

大豆の成分(文部科学省「日本食品標準成分表 2020年版(八訂)」)

| 項目 | 単位 | 国産大豆 | 米国産大豆 | 中国産大豆 |

|---|---|---|---|---|

| エネルギー | Kcal | 372 | 402 | 391 |

| 水分 | g | 12.4 | 11.7 | 12.5 |

| たんぱく質 | g | 33.8 | 33.0 | 32.8 |

| 脂質 | g | 19.7 | 21.7 | 19.5 |

| 炭水化物 | g | 29.5 | 28.8 | 30.8 |

| 灰分 | g | 4.7 | 4.8 | 4.4 |

| (無機質) | ||||

| ナトリウム | mg | 1 | 1 | 1 |

| カリウム | mg | 1900 | 1800 | 1800 |

| カルシウム | mg | 180 | 230 | 170 |

| マグネシウム | mg | 220 | 230 | 220 |

| リン | mg | 490 | 480 | 460 |

| 鉄 | mg | 6.8 | 8.6 | 8.9 |

| 亜鉛 | mg | 3.1 | 4.5 | 3.9 |

| 銅 | mg | 1.07 | 0.97 | 1.01 |

| (ビタミン) | ||||

| カロチン | μg | 7 | 7 | 9 |

| E(総量) | mg | 24.8 | 22.7 | 29.9 |

| K | μg | 18 | 34 | 34 |

| B1 | mg | 0.71 | 0.88 | 0.84 |

| B2 | mg | 0.26 | 0.30 | 0.30 |

| B6 | mg | 0.51 | 0.46 | 0.59 |

| ナイアシン(当量) | mg | 10.0 | 10.0 | 10.0 |

| 葉酸 | μg | 260 | 220 | 260 |

| パントテン酸 | mg | 1.36 | 1.49 | 1.64 |

| コレステロール | mg | Tr | Tr | Tr |

| 食物繊維(総量) | g | 21.5 | 15.9 | 15.6 |

- ※皮を含む乾燥大豆の栄養成分(100gあたり)

- ※Trとは、当該成分は検出されている(微量含まれている)ものの、その含有量が最小記載限度に達していないことを意味しています。

大豆の食糧としてのすばらしさ

大豆は奈良時代から、米・麦・粟・黍(キビ)などとともに日本古来の五穀のひとつに数えられ食生活の中心となってきました。また、日本は世界でも有数の平均寿命の高い国の一つですが、この長寿を支ているのが、日本型食生活と「大豆」にあることが世界中の研究者から注目されています。大豆のすばらしさを証明する3つの例を紹介します。

1.食糧危機を救う作物といわれています!

現行農業において、最もたんぱく質生産性が高いのは大豆です。同じ㎡の土地で作物を作ったり、牛などを飼育した時、最終的に人間が食べることのできるタンパク食品がどれだけ摂ることができるのかといいますと、以下の表のとおりです。

大豆の単位面積当たりのたんぱく質生産量は、57g/m2 (570kg/ha)であり、動物性たんぱく質と比べて飛躍的に高いです。 現在大豆は、世界の中では油を採る作物あるいは家畜の飼料として使われていますが、大豆を加工して人間が直接食べれば、肉類の何倍もの食糧として使うことができます。それゆえに食糧危機を救う作物といわれているのです。

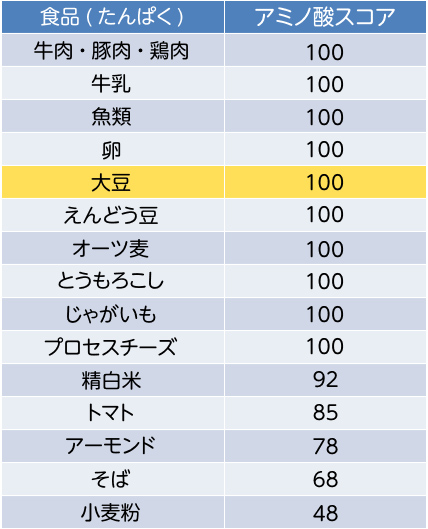

2.大豆たんぱく質のアミノ酸スコアについて

アミノ酸スコアとは、たんぱく質中の必須アミノ酸の含有量を評価した数値です。必須アミノ酸は体内で合成できないアミノ酸であり、食事から摂取する必要があります。すべての必須アミノ酸が必要量を満たしている場合には、アミノ酸スコアは100と評価されます。

(FAO/WHO/UNU, 2007の評点パターン、八訂食品栄養成分表より算出)

肉や魚、卵といった動物性たんぱく質と比較して、植物性たんぱく質はアミノ酸スコアが低い傾向があります。しかし、大豆を始めとする豆類のたんぱく質はアミノ酸スコア100と評価されており、動物性たんぱく質と同様に必須アミノ酸をバランスよく含んでいます。また、大豆たんぱく質は消化吸収率も高く、体内で効率よく利用できる良質なたんぱく源であるといえます。

消化吸収率についての部分は、以下の文献を参考にしています。

参考文献:Rutherfurd Shane M., et. al, Protein Digestibility-Corrected Amino Acid Scores and Digestible Indispensable Amino Acid Scores Differentially Describe Protein Quality in Growing Male Rats, The Journal of Nutrition, (2015) 145(2): 372-379

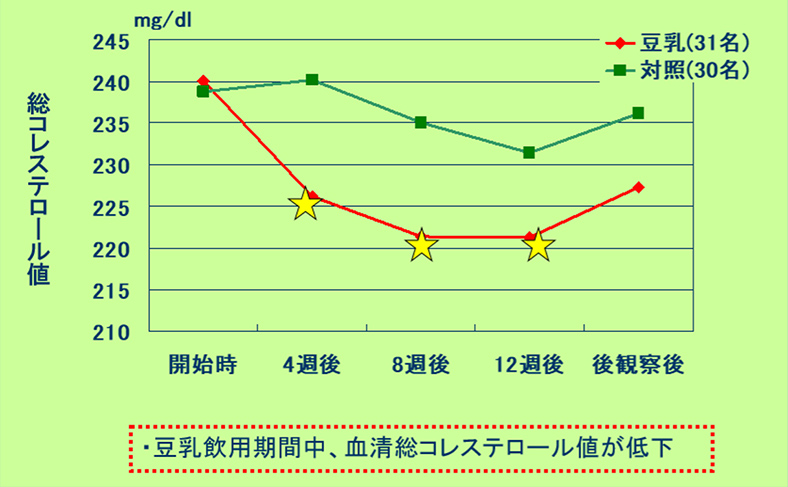

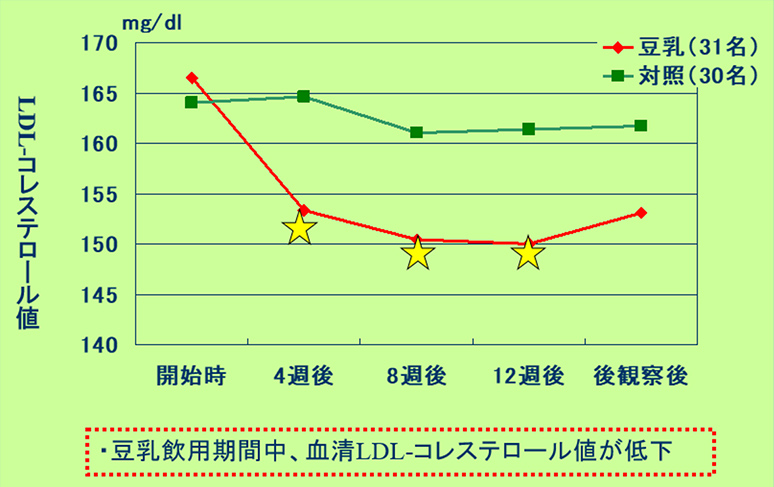

3.大豆たんぱく質のコレステロール低下作用

大豆たんぱく質はコレステロールと結び付いて吸収を抑えるはたらきがあり、血中のLDLコレステロール(悪玉コレステロール)を低下させることが知られています。

LDLコレステロールは増加すると動脈硬化の要因となり、脳卒中や心筋梗塞といった心血管系疾患のリスクに繋がります。

マルサンアイの「国産大豆の調製豆乳」は、大豆たんぱく質のはたらきでコレステロールを低下させる特定保健用食品です。血中コレステロール値の高い方(総コレステロール値220mg/dL以上)を対象とした臨床試験において、1日1パック(200ml)の飲用によって総コレステロール値・LDLコレステロール値の低下が確認されました。血中コレステロール値が気になる方は、

毎日手軽に大豆たんぱく質を摂取できる豆乳を食生活に取り入れていただくことをおすすめします。

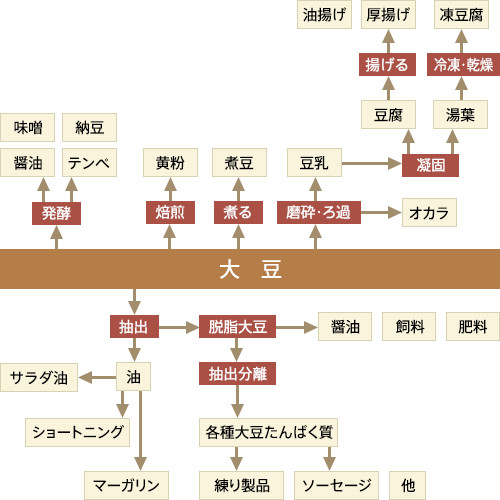

大豆を使った加工食品

大豆は、様々な食品に加工され利用されています。